Es quietscht, als der Zug sich in die nächste Kurve legt. Kehre für Kehre zieht uns die Lok aus dem Tal hinaus. Mit jedem Meter, den wir an Höhe gewinnen, brechen mehr Sonnenstrahlen durch den Nebel und blitzen ins Abteil hinein. In den Wiesen glitzert Raureif, weiter oben, in den Gipfeln, liegt schon der erste Schnee. Ein herrlicher Dezembermorgen.

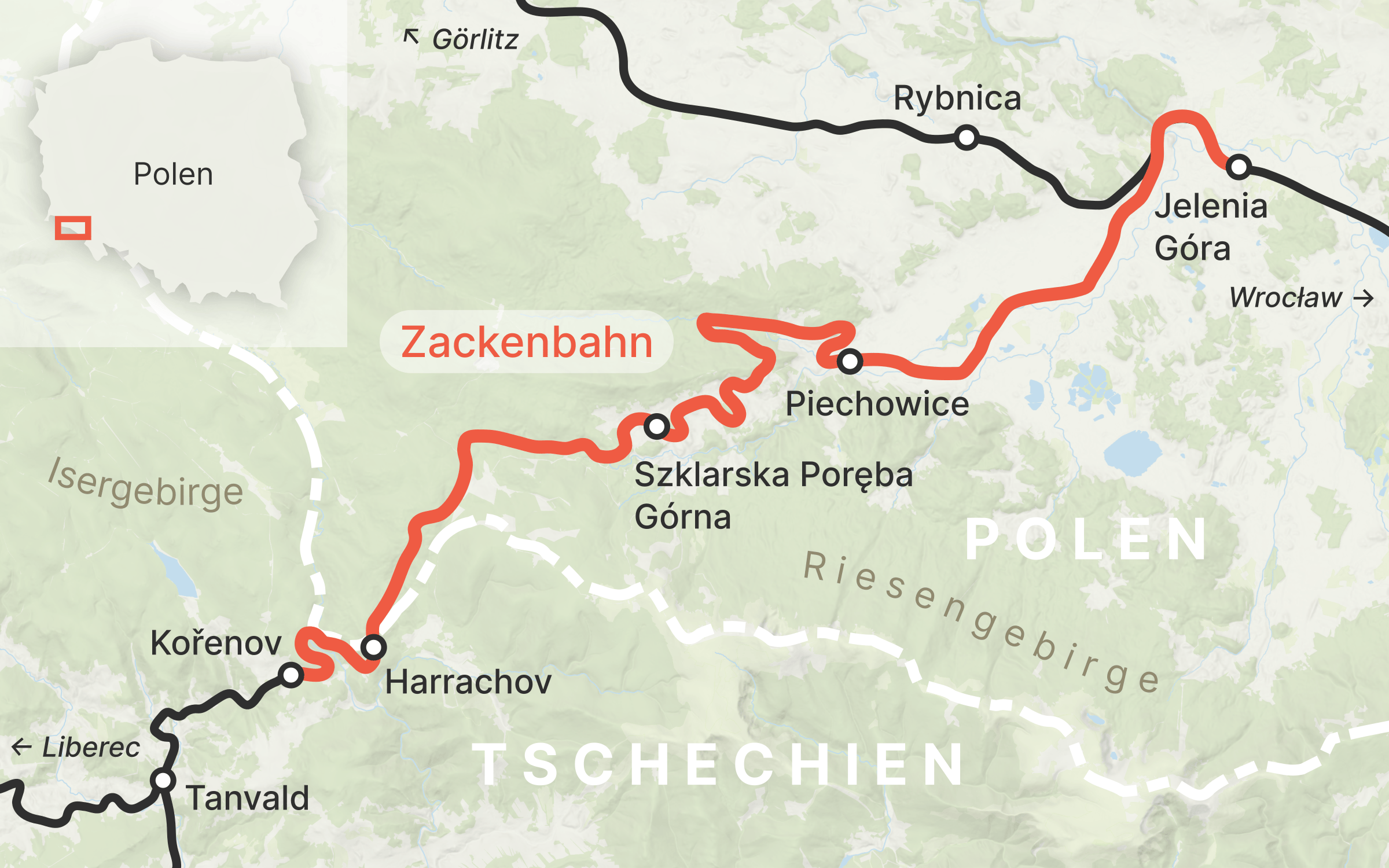

Wer an eine Gebirgsbahn denkt, hat sofort die Alpen vor Augen. Doch auf Schienen hoch hinaus geht es auch zwischen Polen und Tschechien. Hier, unweit der deutschen Grenze, schlängelt sich eine besondere Bahnstrecke über den Kamm der Sudeten: die Zackenbahn. Nachdem der Verkehr für viele Jahrzehnte unterbrochen war, fahren seit 2010 wieder Züge über die Grenze. Sie verbinden das Riesengebirge auf der einen mit dem Isergebirge auf dem anderen Seite. Und klettern dabei auf fast 900 Meter hinauf.

Fast eine Stunde dauert allein der Aufstieg von Jelenia Góra, dem ehemaligen Hirschberg, nach Szklarska Poręba. Keine 20 Kilometer Luftlinie liegen zwischen den Orten – aber eben auch die Hänge des Riesengebirges, die auf polnischer Seite besonders steil aufragen. Seit der Reaktivierung ist der Berg- und Wintersportort Szklarska Poręba von einer Sackgasse im Schienenverkehr zur kleinen internationalen Drehscheibe geworden. Polnische treffen hier auf tschechische Züge, die weiter in Richtung Liberec rollen.

Gebirgsbahn mit Geschichte

Es sind nicht etwa die engen, steilen Kurven, die der Zackenbahn ihren Namen geben, sondern ein Fluss, der sich vom Hang ins Hirschberger Tal stürzt und dessen Lauf die Trasse mal enger, mal weiter folgt. Kamienna heißt er heute auf Polnisch, und auf Deutsch: der Zacken. Damit sind wir mittendrin in der Geschichte dieser Region, in der Grenzen, Sprachen und Namen sich so oft änderten – doch die Schienen blieben.

Als Mitte des 19. Jahrhunderts die Eisenbahn nach Hirschberg kam, war Schlesien ein Teil Preußens. Die Zugverbindung nach Görlitz brachte nicht nur wirtschaftlichen Aufschwung, sondern auch Ausflügler ins Riesengebirge. Das damals höchste deutsche Mittelgebirge, höher noch als der Schwarzwald, war auf einmal nur noch ein paar Stunden mit dem Zug von Berlin entfernt.

Bald entstand der Wunsch, die Bahn weiter über den Kamm des Riesengebirges nach Böhmen zu führen – ein waghalsiges Unterfangen. So dauerte es über zehn Jahre, bis die Zackenbahn 1902 fertiggestellt wurde. Endpunkt war Polaun, später auch als Grünthal bekannt, und heute unter seinem tschechischen Namen Kořenov. Dort bestand Anschluss ans böhmische Bahnnetz, unter anderem nach Reichenberg, das heutige Liberec.

So richtig zur Blüte kam die Zackenbahn aber nie. Weltkriege und Wirtschaftskrisen lähmten den Betrieb und weiteren Ausbau, und als Europa 1945 neu geordnet wurde, kam der durchgängige Verkehr ganz zum Erliegen. Schlesien gehörte nun zu Polen, Böhmen war bereits Teil der Tschechoslowakei und später Tschechiens. Die jeweiligen Staatsbahnen befuhren zwar noch Abschnitte der Strecke auf beiden Seiten der Grenze, bis zur Wiederaufnahme des grenzüberschreitenden Verkehrs sollte es jedoch bis 2010 dauern.

1902 – Eröffnung der Zackenbahn vom damaligen Hirschberg im Riesengebirge nach Polaun in Böhmen.

1922 – Abschluss der Elektrifizierung der Zackenbahn als eine der ersten Bahnstrecken Deutschlands.

1945 – Einstellung des durchgehenden Betriebs nach Ende des Zweiten Weltkrieges.

1966 – Gebietstausch zwischen Polen und Tschechien, Harrachov ist nun wieder von böhmischer Seite aus zu erreichen.

2010 – Wiedereröffnung des grenzüberschreitenden Verkehrs auf der Zackenbahn zwischen Polen und Tschechien.

Innovation im Fels

Ein bedeutende Magistrale ist die Zackenbahn auch heute nicht. Es sind vor allem Wanderer und Skiläufer, die von Triebwagen in die Bergorte entlang der Strecke gebracht werden. Doch einmal am Tag, am frühen Morgen, kommt mit dem Nachtzug aus Warschau ein Hauch von weiter Welt ins Riesengebirge. Ich habe es mir im Schlafwagen gemütlich gemacht, direkt hinter der Lok. Eben hat der Schaffner das Tablett mit dem Frühstückskaffee ins Abteil balanciert. Ich schiebe das Fenster hinunter und blicke ins Tal.

Um die großen Höhenunterschiede zu meistern, entschieden sich die Baumeister, die Strecke künstlich in die Länge zu ziehen und an der Flanke des Isergebirges entlang zu führen. Es entstand eine waschechte Gebirgsbahn mit Steilstücken, Kehren und Viadukten. Tunnel gibt es dagegen kaum. Stattdessen trieb man das Gleis an mehreren Stellen in tiefen Einschnitten in den Fels – so eng, dass ich aufpassen muss, mir nicht den Kopf zu stoßen.

Schon früh gab es die Idee, die Zackenbahn zu elektrifizieren. Fertiggestellt wurde die Fahrleitung kriegsbedingt zwar erst 1922, damit war sie aber immer noch eine der ersten in Deutschland. Zum Einsatz kamen fortan eigens entwickelte Elektrotriebwagen mit dem Spitznamen „Rübezahl“ – nach dem Berggeist, der der Sage nach im Riesengebirge sein Unwesen treibt. Sie waren stark genug, um das lange Steilstück von vier Prozent zu überwinden. Die Reisenden schätzten aber auch ihren Komfort: Statt des Ruckelns der Dampfzüge gab es nun eine sanfte Fahrt und sogar elektrische Heizung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Oberleitung als Reparationsleistung abgebaut. Nur auf polnischer Seite wurde sie wiedererrichtet, während die tschechische Strecke fortan ohne elektrischen Betrieb blieb.

Kunst und Natur

Wir erreichen Szklarska Poręba Górna, den größten und höchstgelegenen der drei Bahnhöfe der Stadt. Der Zug kommt neben einer riesigen Felswand zum Stehen. Hier enden die polnischen Züge, weiter geht es mit der tschechischen Bahn. Der hellblaue Triebwagen wartet bereits vor dem liebevoll renovierten Empfangsgebäude. Da die Züge gerade in der Wintersaison regelmäßig verkehren, bleibt Zeit für eine kleine Entdeckungstour durch den Ort.

Szklarska Poręba: Einst Künstlerkolonie, heute beliebtes Naturziel

Das ehemalige Schreiberhau war als Künstlerkolonie bekannt. Schon Caspar David Friedrich zog es regelmäßig ins Riesengebirge, um sich von der romantischen Landschaft für seine berühmten Gemälde inspirieren zu lassen. Später kauften die Schriftsteller Carl und Gerhart Hauptmann ein altes Bauernhaus direkt an der Bahnstrecke und machten es zum kreativen Treffpunkt. Doch auch Berliner Industrielle kamen gern und häufig nach Schreiberhau. Sie hinterließen fantastische Villen, die das Stadtbild noch immer prägen.

Heute zieht Szklarska Poręba vor allem Naturliebhaber an. Im Winter sausen Skifahrer den Hausberg Szrenica (Reifträger) hinab, während im Sommer und Herbst Wanderwege in den Karkonosze-Nationalpark einladen. Ein lohnender Tagesausflug führt vom Ortszentrum zum Zackelfall, dem höchsten Wasserfall der polnischen Sudeten. Für längere Touren bieten die traditionellen Bauden, vergleichbar mit den Berghütten der Alpen, gemütliche Einkehr und Unterkunft entlang des Riesengebirgskamms.

Kleiner Grenzverkehr

Zurück am Bahnhof kaufe ich mir ein Euro-Neiße-Ticket. Damit lässt sich das Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien bis zu fünf Tage lang mit Bus und Bahn erkunden. Beim Kauf in Polen ist es sogar besonders günstig. Das Ticket lässt sich aber auch im Zug erwerben, wo die tschechische Schaffnerin routiniert zwischen Złoty, Euro und Kronen hin- und her jongliert.

Für ein paar Kilometer geht es nun zunächst weiter auf polnischen Schienen bergauf. Für diesen kurzen Abschnitt mussten die tschechischen Lokführer eigens Polnisch lernen – eine Vorschrift im europäischen Zugverkehr. Inzwischen hat sich die Landschaft vor dem Fenster in ein Winterwunderland verwandelt. Der kleine Triebwagen schuftet mächtig, ehe wir bei Jakuszyce, dem ehemaligen Jakobsthal, die Passhöhe erreichen – mit 886 Metern über dem Meer der höchste Punkt im polnischen Schienennetz.

Kurze Zeit später, irgendwo im Wald, überqueren wir die Grenze nach Tschechien. Heute merkt man davon nichts mehr. Noch bis 1958 lag der Übergang weiter unten, auf dem Iserviadukt kurz vor Kořenov. Doch Polen und Tschechien einigten sich auf einen Gebietstausch, der die Grenzlinie ein Stück weiter nach Norden rutschen lies. So war der beliebte Wintersportort Harrachov wieder von tschechischer Seite aus mit dem Zug zu erreichen.

Am Bahnhof Harrachov treffen wir auf den Gegenzug, der gerade eine Ladung Skilangläufer aus Liberec hinaufgebracht hat. Der Ort liegt etwas unterhalb der Bahn. Überragt wird er von der gewaltigen Skiflugschanze, einer von überhaupt nur sechs dieser übergroßen Sprungschanzen weltweit. Abgehoben ist aber schon seit Jahren niemand mehr – die Anlage verfällt, das einst stolze tschechische Skispringen steckt in einer schweren Krise.

Letzte Wendung in Liberec

Auf tschechischer Seite geht es nun steil bergab. Kořenov, als historischer Endpunkt der Zackenbahn mit einem stattlichen Bahnhof für Grenz- und Zollkontrollen ausgestattet, ist nur noch ein Schatten. Heute rauschen die Züge weiter, zunächst nach Tanvald, einem typisch tschechischen Regionalknoten, und schließlich in die nordböhmische Bezirkshauptstadt Liberec.

Auch wenn dieses Stück nicht mehr zur Zackenbahn gehört, ist es eine Erwähnung wert: Die Rampe zwischen Kořenov und Tanvald ist eine der letzten normalspurigen Zahnradbahnen Europas. Noch bis in die 1980er Jahre hinein waren Zahnradlokomotiven nötig, um die Reisezüge hinaufzuziehen. Inzwischen wird die Steigung von den modernen Triebwagen zwar auch im normalen Adhäsionsbetrieb gemeistert, die Zahnstangen befinden sich aber weiterhin zwischen den Gleisen und sind als Kulturdenkmal geschützt.

Auf dem letzten Kilometern wird die Landschaft sanfter und die Fahrt klingt dem Lauf der Lausitzer Neiße folgend aus. Mit Liberec erreichen wir schließlich die mit knapp 110.00 Einwohnern fünftgrößte Stadt Tschechiens. Sie liegt idyllisch von Bergen umgeben, steht bahntechnisch aber auch ein wenig im Abseits. Bis heute ist das Schienennetz rund um Liberec nicht elektrifiziert, und auch eine direkte Verbindung nach Prag gibt es nicht.

Als ich am Abend auf dem Marktplatz stehe, umgeben von Fässern und Wannen, in denen die in Tschechien üblichen Weihnachtskarpfen zappeln, fällt mir etwas auf: Das Rathaus ähnelt verblüffend jenem von Wien. Das ist kein Zufall, denn als Liberec noch Reichenberg hieß, gehörte es zu Österreich. Es ist die letzte Wendung dieser Zugreise – einer Fahrt, die mich nicht nur über die Berge, sondern auch tief in die europäische Geschichte geführt hat.

Praktische Tipps

Anreise

Sowohl Jelenia Góra als auch Liberec verfügen über Direktverbindungen aus Deutschland – ideal für einen Tages- oder Wochenendtrip auf die Zackenbahn. Von Görlitz fährt alle zwei Stunden die Niederschlesische Eisenbahn (Koleje Dolnośląskie) nach Jelenia Góra. Liberec ist über eine stündliche Verbindung von Zittau und Seifhennersdorf mit der Länderbahn erreichbar.

Wer mit dem Nachtzug über die Zackenbahn reisen möchte, kann abends mit dem Eurocity von Berlin nach Warschau fahren und dort in den Schlafwagen nach Szklarska Poręba umsteigen.

Züge auf der Zackenbahn

Der polnische Teil der Zackenbahn von Jelenia Góra nach Szklarska Poręba wird zweistündlich mit Triebwagen der Niederschlesischen Eisenbahn bedient. Die meisten Zugverbindungen starten bereits in Wrocław (Breslau). Ergänzend verkehren einzelne Züge des Anbieters Polregio.

Auf dem tschechischen Abschnitt zwischen Szklarska Poręba und Liberec fahren Triebzüge der České dráhy. In der Hauptsaison etwa stündlich, außerhalb der Saison ist der Takt deutlich ausgedünnt.

Tickets

Perfekt für eine Erkundung der Region ist das Euro-Neiße-Ticket. Es gilt neben der Zackenbahn und den Zubringerlinien Görlitz–Jelenia Góra und Liberec–Zittau auch auf vielen weiteren Strecken im Dreiländereck von Deutschland, Polen und Tschechien. Als Tageskarte kostet es für eine eine Person 17,50 €, eine Drei-Tages-Karte ist für 29 € erhältlich.

Aussteigen

Szklarska Poręba ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen im Nationalpark Riesengebirge oder für Ski-Ausflüge im Winter. Sehenswert ist zudem das Hauptmann-Haus, das nur einen kurzen Spaziergang vom Bahnhof Szklarska Poręba Średnia entfernt liegt.

Ein Tipp für Technikfans ist das Eisenbahnmuseum in Kořenov. Es widmet sich hauptsächlich der Zahnradbahn aus Richtung Tanvald, hat aber auch einige Exponate zur Zackenbahn.

Hallo Zugfans 👋

Schön, dass ihr an Bord seid! In der Zugpost nehme ich euch mit auf meine Reisen durch Europa – mit Geschichten, Gedanken und Nachrichten rund ums Zugreisen.

Hinter der Zugpost stecke nur ich, Sebastian. Es gibt hier keinen Sponsor und keine Werbung. Dafür ganz viel Liebe für das Reisen mit der Eisenbahn.

Wenn euch gefällt, was ich mache, könnt ihr mich unterstützen: regelmäßig als Supporter oder mit einer einmaligen Spende. Jeder Euro hilft, dieses Projekt auf der Strecke zu halten.

Vielen Dank und gute Fahrt!

Mitgliederdiskussion